Francisca Niklitschek

Mitwirkende Autoren

Dmitrij Achelrod PhD

Francisca Niklitschek

Wir leben an einer zivilisatorischen Schwelle. Jedes System, von dem wir abhängig sind - ökologisch, wirtschaftlich, politisch und sozial - zeigt Anzeichen von Erschöpfung, Fragmentierung und Zusammenbruch. Und doch rührt sich unter den Trümmern noch etwas anderes: ein leiser, aber wirkungsvoller Ruf, sich zu erinnern, sich neu vorzustellen und das Gewebe unserer kollektiven Zukunft neu zu weben.

Dies ist nicht nur eine Krise des Klimas, der Ungleichheit oder des Vertrauens. Es ist eine Metakrise: eine verwickelte, vielschichtige Krise des Systemversagens, die in einer tieferen Entkopplung zwischen Mensch und Natur, Geist und Körper, Selbst und Anderem, Tun und Sein wurzelt. Im Zentrum dieses Bruchs steht nicht nur eine Frage der Technologie oder der Politik, sondern des Bewusstseins.

Unsere äußeren Strukturen spiegeln unsere innere Architektur wider, was bedeutet, dass die Transformation der Welt mehr als nur bessere Strategien erfordert, sondern auch eine Veränderung der inneren Verfassung derjenigen, die führen. Dies ist das fehlende Element in vielen Transformationsbemühungen: die innere Dimension, die Psyche, die Seele, das Nervensystem, die Werte, die wir verkörpern, wenn niemand zusieht, wie wir uns zu Hause, in unseren Freundschaften und in unseren Gemeinschaften zeigen. Führung in diesem Sinne ist kein Titel, sondern eine Praxis der Präsenz, die uns allen zur Verfügung steht.

In diesem Blog werden wir untersuchen, warum innere Arbeit eine Form des tiefgreifenden Aktivismus ist, der für jede Führungskraft unerlässlich ist, die diesem Moment mit Integrität, Weitblick und Dienstbereitschaft begegnen möchte.

Wir werden es erforschen:

- Was die Metakrise ist und warum herkömmliche Lösungen immer wieder versagen,

- Die sechs wesentlichen Säulen bewusster Führung in dieser Zeit tiefgreifender Unsicherheit,

- Wie du diese Einstellung durch tägliche Übungen kultivieren und verkörpern kannst.

Dies ist keine Landkarte für Perfektion, sondern ein Kompass für Führungspersönlichkeiten, die bereit sind, mit ethischer Klarheit und einem offenen Herzen die Grenze zwischen Zusammenbruch und Durchbruch zu überschreiten. Denn die Welt braucht keine Helden, sie braucht mehr Menschen, die zu sich selbst gefunden haben.

Metakrise und warum technokratische Lösungen nicht ausreichen

Was ist die Metakrise?

Wir leben in einer Zeit wie nie zuvor, einer Zeit, in der sich Krisen nicht nur häufen, sondern auch miteinander verflechten: ökologische, wirtschaftliche, soziale, politische, psychologische, spirituelle Krisen. Es handelt sich nicht um isolierte Probleme mit klaren Lösungen, sondern um tief miteinander verwobene Zusammenbrüche von Systemen, Geschichten und Sinnstiftung.

Vielleicht haben Sie schon einmal von dem Begriff “Polykrise” gehört, der sich auf mehrere gleichzeitig auftretende Krisen bezieht (z. B. Klimawandel, Pandemien, wirtschaftliche Instabilität, geopolitische Konflikte, Ungleichheit), deren Auswirkungen sich gegenseitig verstärken. Der Begriff betont das Zusammentreffen verschiedener Krisen, deren kombinierte Wirkung größer ist als die Summe ihrer Einzelteile. Ein gutes Beispiel hierfür ist die klimabedingte Migration, die die politische Instabilität verschärft, was wiederum zu Störungen der Wirtschaftssysteme führt.

Metakrise ist ein breiteres, philosophischeres Konzept, das über die Summe der einzelnen Krisen hinausgeht und sich mit den zugrunde liegenden Ursachen befasst. Es konzentriert sich auf die grundlegenden Ursachen, wie z. B. fehlerhafte kulturelle Werte, dysfunktionale Institutionen oder nicht nachhaltige Systeme (z. B. Kapitalismus, Extraktivismus, Individualismus), die mehrere Krisen verursachen und aufrechterhalten. Die Metakrise deutet auf ein tieferes, systemisches Versagen der menschlichen Fähigkeit hin, mit Komplexität umzugehen, das oft mit kurzfristigem Denken, falschen Anreizen oder unzureichender Sensibilisierung zusammenhängt. [1].

Dies ist die Metakrise: Eine Krise der Krisen. Es ist ein Riss im Gefüge unserer Beziehung zur Welt, zueinander und zu dem, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Es geht nicht nur um den Klimawandel, sondern auch um die Weltanschauung, die die Natur als eine zu verwaltende Ressource betrachtet. Es geht nicht nur um den Zusammenbruch der psychischen Gesundheit, sondern um eine Kultur der Abkopplung, des Konsums und des Hyperindividualismus. Es geht nicht nur um das Versagen von Institutionen, sondern auch um die Aushöhlung von Vertrauen, Bedeutung und kollektiven Visionen.

Die Grenzen des technokratischen Geistes

Angesichts dieser Komplexität war die vorherrschende Reaktion technokratischer Natur: intelligentere Strategien, bessere Messgrößen, KI-gesteuerte Optimierung, Dekarbonisierungsziele usw. Diese sind nicht falsch, aber unvollständig. [2] [3] [4] [5]. Sie gehen davon aus, dass wir die Welt in Ordnung bringen können, ohne uns selbst zu ändern, dass bessere Werkzeuge uns vor den Folgen eines Bewusstseins bewahren, das das Problem erst geschaffen hat.

Aber hier ist die harte Wahrheit: Kein System-Upgrade kann die Risse in unserer inneren Welt flicken. Wir haben es nicht nur mit einem Mangel an Informationen oder Technologie zu tun. Wir haben es mit einem Versagen von Wahrnehmung, Sinn und Präsenz zu tun. Eine zivilisatorische Trennung von sich selbst, von der Natur und von den anderen.

Technokratische Korrekturen wirken oft wie Verbände auf einem gebrochenen Knochen. Sie können die Symptome vorübergehend lindern, aber sie lassen den tieferen Bruch ungeheilt:

- Die Art und Weise, wie wir die lebende Welt objektivieren.

- Die Art und Weise, wie wir Geschwindigkeit über Weisheit und Tiefe stellen.

- Die Art und Weise, wie wir den Fortschritt durch Gewinnung und Beherrschung messen.

- Die Art und Weise, wie wir die Verantwortung auslagern und uns vor der inneren Abrechnung drücken.

Solange diese Muster intakt bleiben, wird kein Maß an Effizienz zur Regeneration führen. Kein Maß an Innovation wird zu einem Wandel führen. Das System wird sich immer wieder neu erschaffen: intelligenter, schneller und leerer.

Warum ein innerer Wandel wichtig ist

Was benötigt wird, ist nicht nur eine äußerliche Veränderung, denn:

- Ohne emotionale Reife werden unsere Innovationen zu Festungen für das Ego, nicht zu Brücken für das Kollektiv.

- Ohne sich dessen bewusst zu sein, verpacken wir die Ausbeutung als Fortschritt und nennen es Nachhaltigkeit und wiederholen damit genau die Paradigmen, die wir angeblich überwinden wollen.

- Ohne innere Weite verwechseln wir Geschwindigkeit mit Effektivität und Dringlichkeit mit Wichtigkeit.

- Ohne spirituelle Erdung interpretieren wir Komplexität als Chaos und verlieren den Blick für das, was wirklich zählt. Wenn wir die Verbindung zum Heiligen verlieren, denken wir, die Welt sei kaputt... obwohl wir es in Wirklichkeit sind.

Die Metakrise verlangt von uns etwas noch nie Dagewesenes. Wenn wir uns nur auf äußere Innovationen konzentrieren, riskieren wir, den Zusammenbruch zu beschleunigen. Wenn wir es aber wagen, uns innerlich weiterzuentwickeln, öffnen wir die Tür zu einer anderen Art von Zukunft: einer, die wir bewusst und gemeinsam gestalten können.

Dies ist also eine Schwelle. Und wie wir sie überschreiten, hängt davon ab, wer wir werden, individuell und kollektiv.

Architekten des Wandels: Ein Rahmenwerk für eine zerbrochene Welt

In diesem Zusammenhang zu führen bedeutet, zu einer Person zu werden, die Fragen, Widersprüche und Schmerzen aushalten kann und dennoch klar und umsichtig handelt. Diese Art von Führung basiert auf innerer Kohärenz, emotionaler Intelligenz und Tiefe.

Was braucht es dazu? Hier sind die sechs Säulen der Denkweise, die unserer Meinung nach unerlässlich sind, um in Zeiten der Metakrise zu führen:

1. radikale Selbsterkenntnis

Du kannst kein System verändern, das du unbewusst in dir selbst reproduzierst, das ist die Grundlage. Viele der hartnäckigsten Krisen in der Welt sind nicht nur das Ergebnis kaputter Systeme, sondern auch der inneren Verfassung der Menschen, die sie aufrechterhalten. Systeme sind Erweiterungen des Bewusstseins; sie spiegeln die Werte, Ängste und Annahmen ihrer Schöpfer wider. Ohne tiefe Selbsterkenntnis riskieren Führungskräfte, genau die Muster zu verstärken, die sie unter dem Banner der Innovation oder Nachhaltigkeit verändern wollen. Innere Transformation wird nicht nur zu einer persönlichen Reise, sondern zu einer strategischen Arbeit für systemischen Wandel [6] [7] [8] [9].

Transformative Führung beginnt im Inneren. Sie erfordert den Mut, sich nach innen zu wenden und die verborgene Architektur Ihrer Psyche zu untersuchen: die einschränkenden Überzeugungen, die Sie übernommen haben, die durch Kultur und Prägung entstandenen blinden Flecken, die ungelösten Wunden, die Ihre Reaktionen auslösen, und die Ego-Muster, die filtern, was Sie sehen und wie Sie führen. Es geht nicht darum, ein makelloser Mensch zu werden, sondern darum, jemand zu werden, der klar, mitfühlend und kontinuierlich sehen kann.

Wir kultivieren dies durch Praktiken, die unsere innere Landschaft offenbaren, wie zum Beispiel Schattenarbeit (die Integration der Teile von uns selbst, die wir unterdrückt haben), somatisches Bewusstsein (auf die Weisheit unseres Körpers hören) und Selbstreflexion, die über die Oberfläche hinausgeht. Wir können diese Reise beschleunigen, indem wir mit einem Coach oder Therapeuten zusammenarbeiten und aktiv Feedback einholen, nicht um unsere Identität zu bestätigen, sondern um sie zu erweitern.

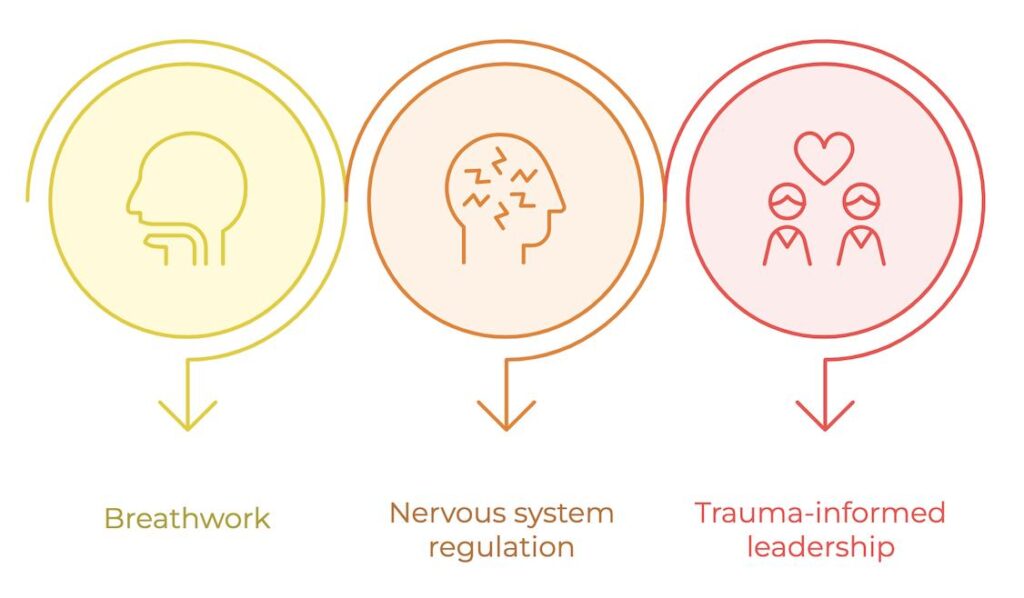

2. emotionale Reife und Widerstandsfähigkeit des Nervensystems

In Zeiten des Zusammenbruchs und der Ungewissheit werden emotionale Intelligenz und die Widerstandsfähigkeit des Nervensystems zu zentralen Fähigkeiten für effektive Führung und organisatorische Anpassungsfähigkeit bei Übergängen [10] [11] [12] [13].

Bei dieser Säule geht es darum, eine Führungspersönlichkeit zu werden, deren Präsenz das Chaos nicht eskalieren lässt, sondern die Sicherheit verankert, deren Gefühlswelt nicht unterdrückt, sondern integriert ist. Das bedeutet nicht, immer ruhig zu sein, sondern im Sturm präsent zu sein, Ängste und Trauer zu verarbeiten und zu reagieren, statt zu reagieren.

Wir bauen diese Fähigkeit auf, indem wir lernen, unsere inneren Stürme zu bewältigen, indem wir Werkzeuge wie Atemarbeit und andere Techniken zur Regulierung des Nervensystems einsetzen. Dies kann auch eine traumainformierte Führung erfordern, die erkennt, wie vergangene Erfahrungen unsere heutigen Reaktionen beeinflussen.

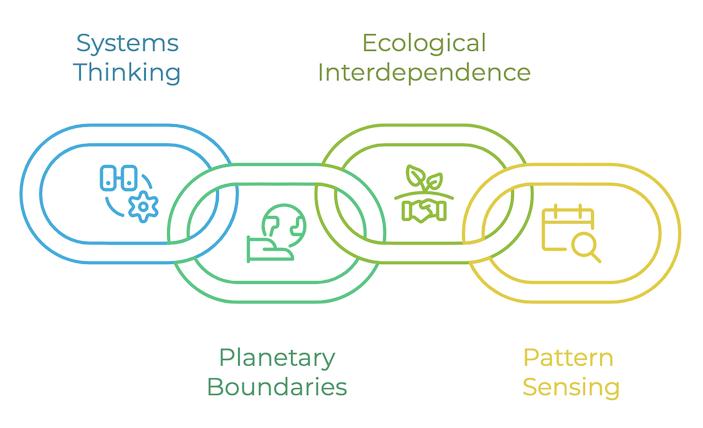

3. systemische Kompetenz: Das Ganze sehen

Die Metakrise ist keine Ansammlung isolierter Probleme, sondern ein komplexes Geflecht aus Rückkopplungsschleifen. Um diese Komplexität zu bewältigen, bedarf es einer Führung, die auf Systemdenken basiert und in der Lage ist, weit genug herauszuzoomen, um das Ganze zu sehen, und weit genug hineinzoomen, um die einzelnen Teile zu würdigen.

Führungskräfte, die systemische Kompetenz kultivieren, können die Fähigkeit entwickeln, Muster hinter den Ereignissen zu erkennen, Ursachen statt Symptome zu identifizieren und zu antizipieren, wie sich Interventionen in einem Teil des Systems auf das gesamte System auswirken können [14] [15] [16] [17]. Diese Denkweise fördert differenziertere, anpassungsfähigere und ethisch fundiertere Entscheidungen.

Durch den Wechsel von linearem Denken zu dynamischem Bewusstsein sind Führungskräfte besser in der Lage, sich mit Kipp-Punkten, kaskadierenden Risiken und den tieferen Interdependenzen, die unsere Zeit bestimmen, auseinanderzusetzen.

Aber das ist keine theoretische Übung, sondern eine Art der Wahrnehmung. Wir entwickeln sie, indem wir Systemdenken studieren (die Beziehungen und Rückkopplungsschleifen in einem System verstehen), Konzepte wie planetarische Grenzen und ökologische Interdependenz erforschen, um unseren Platz im globalen Netz des Lebens zu begreifen, und indem wir bewusst Muster über Zeit und Maßstab hinweg wahrnehmen.

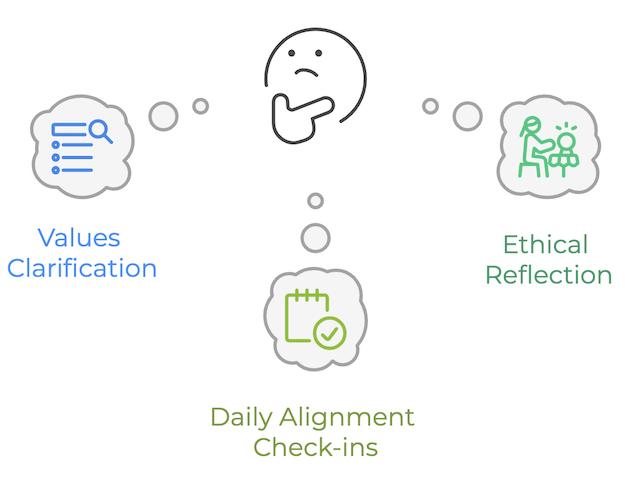

4. moralische Courage und Werteklarheit

Wir leben in einer Welt, in der kurzfristige Gewinne belohnt werden und Konformität oft sicherer ist als Authentizität. Um sich an das zu halten, was wirklich wichtig ist, braucht es Mut.

Werte sind nicht nur persönliche Vorlieben, sie sind die unsichtbare Architektur von Systemen. In Zeiten des Wandels entscheiden sie darüber, was geschützt wird, welche Prioritäten gesetzt werden und was neu gedacht wird. Führungspersönlichkeiten, die sich über ihre Werte im Klaren sind, können inmitten von Ungewissheit als stabilisierende Kraft dienen und eine Richtung vorgeben, die nicht auf Ideologie, sondern auf Integrität beruht. Moralische Zivilcourage ermöglicht es, diese Werte von der Theorie in die Praxis umzusetzen: Sie prägen die Kultur, leiten die Politik und verankern systemische Veränderungen in etwas, das tiefer liegt als Bequemlichkeit oder Konsens. Ohne diese Grundlage besteht die Gefahr, dass der Wandel zu einem performativen Akt oder einer falschen Ausrichtung wird. Aber mit ihr wird der Wandel prinzipienfest, kohärent und nachhaltig. [18] [19].

Bei dieser Säule geht es um Klarheit in der Komplexität und um die Fähigkeit, aus einer Position der Ausrichtung heraus zu handeln, anstatt zu reagieren. Zivilcourage ist die Brücke zwischen dem, was du glaubst und wie du führst. Sie verwandelt Werte von abstrakten Idealen in gelebte Entscheidungen, Moment für Moment, vor allem, wenn es schwierig ist.

Um dies zu verwirklichen, schaffen wir diese Klarheit durch eine kontinuierliche Verpflichtung zur Anpassung. Dazu gehören Übungen zur Klärung von Werten, die unseren ethischen Kompass sichtbar machen, tägliche Kontrollen, um zu sehen, ob wir unsere Werte gelebt haben, sowie ethische Reflexion und Unterscheidungsübungen, die uns helfen, in Momenten der Unklarheit integre Entscheidungen zu treffen.

5. tiefe Empathie und Beziehungsweisheit

Es kann keinen wirklichen Systemwandel geben, ohne dass wir unsere Beziehungen zueinander verändern. [20] [21] [22]. Im Kern geht es bei der systemischen Transformation um Beziehungen. Es geht nicht nur darum, die Politik oder die Strukturen zu verändern, sondern auch die Qualität unseres Miteinanders.

Führung wird heute nicht mehr durch Kontrolle oder Charisma definiert, sondern durch das Gespür für den unausgesprochenen Schmerz im Raum, für die Weisheit der kollektiven Intelligenz und für die Stimmen, die lange Zeit zum Schweigen gebracht oder beiseite geschoben wurden. Tiefes Einfühlungsvermögen ist eine strategische Fähigkeit, die es uns ermöglicht, das Menschliche und Übermenschliche zu sehen. [23] Ökosystem, wie es wirklich ist: vernetzt, dynamisch und lebendig.

Beziehungsweisheit ist also die Fähigkeit, Komplexität mit Herz zu meistern. Es geht darum, Paradoxes auszuhalten, zuzuhören, ohne zu reparieren, und Räume zu schaffen, in denen Vertrauen nicht gefordert, sondern verdient wird. Wenn wir uns diesen Praktiken widmen, verändern wir nicht nur Gespräche, sondern auch Kulturen.

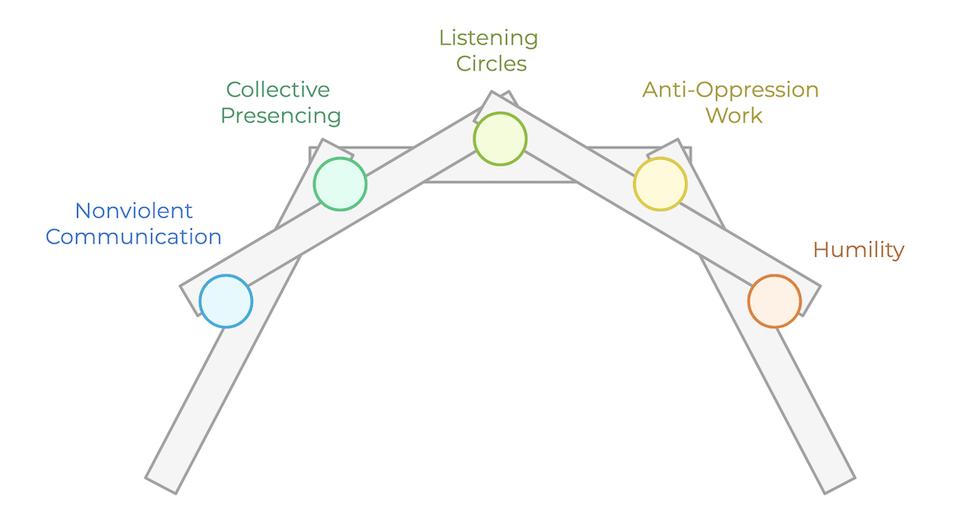

Bei dieser Säule geht es darum, ein Beziehungsfeld zu kultivieren, in dem Sicherheit, Würde und Veränderung nicht nur möglich, sondern unvermeidlich sind. Wir kultivieren dies durch unsere Beziehungen, Wir praktizieren gewaltfreie Kommunikation, um über Konflikte hinaus Verbindungen herzustellen, schaffen Zuhörkreise für kollektive Weisheit und engagieren uns in der Anti-Unterdrückungsarbeit, die uns hilft, die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Und Demut wird zu unserem Leitfaden in multikulturellen Umgebungen.

6. innere Verwurzelung in Geheimnis und Sinn

Wenn wir die immense Komplexität unserer Zeit bewältigen wollen, müssen wir in etwas verankert sein, das tiefer liegt als Intellekt, Strategie oder Leistung. Diese letzte Säule lädt uns ein, eine Wahrheit anzuerkennen, die in Führungspositionen oft unausgesprochen bleibt: Die Metakrise ist nicht nur ökologisch, politisch oder wirtschaftlich, sie ist zutiefst spirituell. Sie konfrontiert uns mit existenziellen Fragen: Wer sind wir wirklich? Wozu gehören wir? Was ist es wirklich wert, beschützt, geliebt und bedient zu werden?

Mit Spiritualität meinen wir nicht Religion oder Dogma. Wir meinen die angeborene menschliche Sehnsucht nach einer Verbindung zu etwas, das größer ist als das eigene Ich: etwas Zeitloses, Geheimnisvolles und Bedeutungsvolles. Diese Art von Spiritualität kann zutiefst säkular und doch zutiefst heilig sein. Es ist die Ehrfurcht, die wir im Angesicht eines Waldes empfinden, die Ehrfurcht, die ein Nachthimmel hervorruft, die Trauer, die das Leben ehrt, die Freude, die keinen Grund braucht. Sie ist der Boden, auf dem Zivilcourage, Mitgefühl und ökologische Verantwortung wachsen können.

Ohne diese innere Verwurzelung läuft der Systemwandel Gefahr, oberflächlich zu werden und nur eine weitere Variante der Kontrolle zu sein, die sich als Fortschritt tarnt. Aber wenn Führungskräfte (und wir) mit dem Sinn verbunden sind, können sie nicht nur aus Dringlichkeit, sondern auch aus Ehrfurcht handeln. Sie können nicht nur mit ihrem Verstand führen, sondern auch mit ihrem Herzen und ihrem Geist.

Diese Art von geerdeter Spiritualität fördert die Widerstandsfähigkeit, erweckt ethische Klarheit und definiert neu, was uns heilig ist, indem wir uns konkret dem Leben gegenüber verpflichten: der Erde, zukünftigen Generationen, der Artenvielfalt, der Gerechtigkeit, der Schönheit und der Zugehörigkeit [24] [25].

Bewusste Führungskräfte scheuen sich nicht, die Seele wieder in die Diskussion einzubringen. Sie lassen sich nicht nur von Kennzahlen und Fristen leiten, sondern auch von Stille, Staunen und einem tieferen Vertrauen in die regenerative Intelligenz des Lebens.

Dieser Wandel erfordert, dass wir eine Verbindung zu dem kultivieren, was jenseits unseres Selbst heilig ist. Dies kann durch kontemplatives Forschen (tiefes, offenes Fragen) geschehen, durch das Finden von Stille, um innerlich zu lauschen, und durch die Verbindung mit der Welt, die mehr ist als der Mensch, als Quelle der Ehrfurcht und Führung. Wir lernen, tiefere Fragen zu stellen wie "Was ist heilig?", "Wofür sind wir wirklich da?" und nicht nur "Was funktioniert?".

Diese Säulen sind keine Checkboxen, sondern Einladungen, zu der Art von Führungskräften – und Menschen – zu werden, die diese Welt so dringend braucht. Nicht Krisenmanager, sondern Verwalter der Erneuerung. In der Metakrise zu führen bedeutet, ganzheitlicher und demütiger zu werden, und zu erkennen, dass die Qualität unserer inneren Welt das Schicksal der äußeren Welt prägt.

Denn kein System kann sich über das Bewusstsein derer hinaus entwickeln, die es gestalten. Und so beginnen wir immer wieder von innen nach außen.

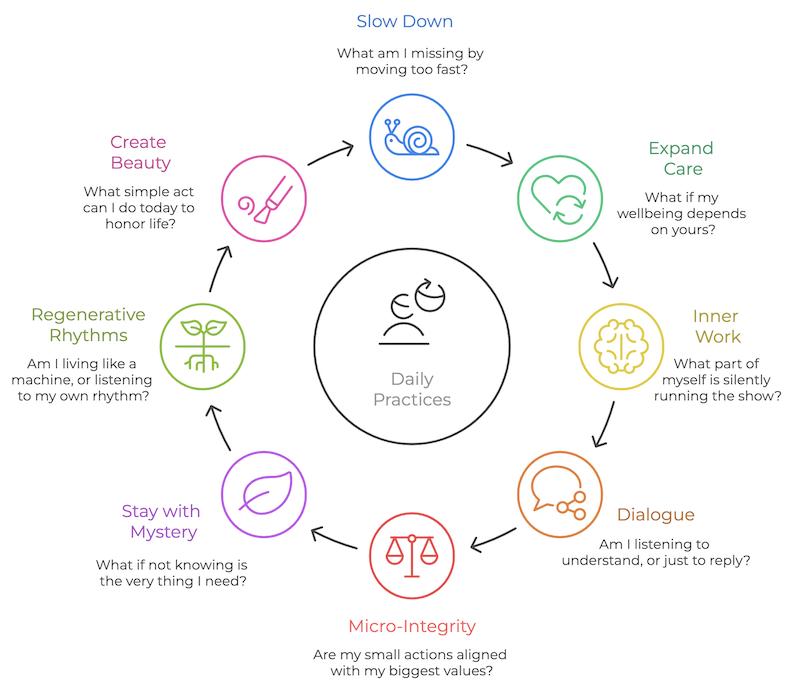

Tägliche Praktiken für eine Haltung, die der Metakrise gewachsen ist

Dies ist eine Disziplin des Werdens. Sie entsteht in stillen Momenten und durch kleine Entscheidungen. Wie könnte das also aussehen? Im Folgenden stellen wir dir eine Reihe von täglichen Ritualen vor, mit denen du auf diesem Weg beginnen kannst.

1. verlangsamen, um klar zu sehen

In einer Welt, die süchtig nach Geschwindigkeit ist, ist Verlangsamung ein radikaler Akt: Schaffen Sie sich Raum in Ihrem Tag, um einfach nur wahrzunehmen: Ihren Körper, Ihre Gedanken, den Klang Ihrer Stimme, die Art, wie Sie einen Raum betreten.

"Die Zeit drängt; lasst uns langsamer werden." - Bayo Akomolafe

Warum? Weil Klarheit mit Stille beginnt. Wenn wir langsamer werden, lassen wir uns weniger von unbewussten Mustern leiten und sind mehr auf das ausgerichtet, was wir wirklich brauchen.

2. erweitere deinen Kreis der Fürsorge

Die Metakrise ist eine Krise der Fragmentierung: eine Beziehungskrise, wie wir bereits erwähnt haben. Sie ist die Folge davon, dass wir vergessen haben, wie tief wir mit dem ganzen Leben verflochten sind. Wir haben unsere Kreise der Fürsorge zu klein gezogen und uns auf das beschränkt, was bequem, vertraut und profitabel ist. Aber um eine regenerative Denkweise zu kultivieren, müssen wir unsere Herzen über das Gewohnte hinaus ausdehnen.

- Übe dich darin, mit den Augen eines anderen zu sehen, vor allem mit denen von jemandem, den du nicht verstehst.

- Verbringe Zeit in der Natur: nicht als Kulisse, sondern als Verwandtschaft.

- Frag dich bei deinen Entscheidungen: Auf wen oder was hat das außer mir noch Auswirkungen?

Pflege ist revolutionär. Sie verändert unser Verhältnis zu Macht, zu Zielen und Möglichkeiten. Sie verändert, wie wir Systeme gestalten, wie wir uns in Konflikten verhalten und wie wir Erfolg definieren. Sie erinnert uns daran, dass wir dem Leben dienen können, indem wir uns als Teil des Lebens sehen, nicht als über ihm stehend.

3. innere Arbeit als Bürgerpflicht tun

Inmitten des globalen Zusammenbruchs ist es das Wichtigste, was wir für die Welt tun können, uns um unsere innere Landschaft zu kümmern. So verarbeiten wir Angst, Trauer und Scham, damit wir sie nicht als Kontrolle, Gewalt oder Apathie auf die Welt projizieren.

- Führe ein Tagebuch. Nicht nur darüber, was du denkst, sondern auch darüber, was du fühlst.

- Lerne, mit deinem Unbehagen zu leben, ohne zu versuchen, es zu beheben.

- Betreibe Schattenarbeit: Welche Teile von dir werden noch ausgelagert, beschuldigt oder verleugnet?

Und das Schöne daran ist, dass dies keine Therapie nur für sich selbst ist, sondern Seelenpflege für kollektive Transformation.

4. ein Dialog, der dich verändert

Die Metakrise wird nicht durch bessere Argumente gelöst werden. Sie wird durch besseres Zuhören entschärft werden.

- Geh in Gespräche, nicht um zu überzeugen, sondern um verändert zu werden.

- Höre zu, ohne deine Antwort vorzubereiten.

- Sprich nicht, um zu dominieren, sondern um zu verbinden.

- Bleib offen für Überraschungen.

Lass deine Gespräche zu Räumen werden, in denen neue Zukünfte geprobt werden.

5. praktiziere Mikro-Integrität

Systeme werden durch kleine Handlungen verändert und durch Momente geformt, die niemand sieht. Was du tolerierst, wie du sprichst, welche Versprechen du einhältst, wie du dich zeigst, wenn niemand zuschaut - das sind die täglichen Rituale, durch die Integrität geschmiedet wird.

Frage dich jeden Abend: Habe ich heute im Dienst dessen gelebt, was mir am wichtigsten ist? Integrität ist nicht Perfektion, sondern Ehrlichkeit.

Mit Mikro-Integrität verdienen wir uns das Vertrauen der Zukunft.

6. in Beziehung mit dem Geheimnis bleiben

Wie wir bereits besprochen haben, ist die Bewältigung der Metakrise nicht nur eine technische Herausforderung, sondern auch eine spirituelle Initiation. Du wirst nicht immer wissen, was zu tun ist, das sollst du auch nicht. Aber du kannst in Beziehung mit dem Unbekannten bleiben, mit Ehrfurcht statt mit Angst.

- Schaffe dir eine heilige Zeit: 10 Minuten am Tag, um in der Stille zu sitzen, nicht um Antworten zu finden, sondern um präsent zu sein.

- Lass dich von der Schönheit berühren: Ein Sonnenaufgang. Ein Musikstück. Das Geräusch des Windes im Laub. Lass es die Gefühllosigkeit durchdringen.

- Stelle tiefere Fragen als "Was soll ich tun?". Versuche es: Was für ein Mensch will ich in diesen Zeiten werden?

7. Regenerative Rhythmen verkörpern

Du bist keine Maschine, du bist ein Ökosystem. Und Ökosysteme bewegen sich nicht in geraden Linien: Sie pulsieren, drehen sich, ruhen sich aus, erneuern sich.

Spüre deine Jahreszeiten, höre auf deinen Körper, ruhe so tief, wie du dich bemühst. Wenn wir im Rhythmus leben, beginnen wir, vom Leben zu leben.

Die Regeneration beginnt mit dem Körper.

8. Schönheit als ein Akt des Widerstands schaffen

Schönheit ist Widerstand. Auf diese Weise erinnern wir die Welt und uns selbst daran, dass das Leben immer noch liebenswert ist.

Koche mit Sorgfalt. Schreibe eine Gedichtzeile. Pflege eine Pflanze. Biete Freundlichkeit an, ohne eine Transaktion durchzuführen. Schönheit erweckt uns, denn Ehrfurcht zu empfinden bedeutet, sich an das zu erinnern, was heilig ist. Und wenn wir uns daran erinnern, was heilig ist, müssen wir es schützen.

Und was wir mit Liebe schützen, hat eine Chance zu heilen.

Deshalb werden Räume, die die innere Entwicklung fördern und vertiefen, zu einer wichtigen Infrastruktur für die Transformation. Überall auf der Welt gibt es immer mehr Räume, die diesen Prozess fördern, darunter Retreats, Gruppenprozesse und Lernumgebungen, die sich der Transformation widmen. Ein solcher Raum ist das Evolute InstituteDas Programm soll Suchenden helfen, innere Schwellen zu überwinden und die psychologische Widerstandsfähigkeit und Klarheit zu entwickeln, die sie brauchen, um diesen Moment zu meistern.

Fazit: Von der inneren Verschiebung zur kollektiven Transformation

Die Metakrise ist ein Spiegel, der die tiefe Abkopplung im Herzen unserer Zivilisation reflektiert. Sie fordert uns auf, nicht nur zu überdenken, was wir tun, sondern auch, wer wir als Menschen sind. Die Zukunft, nach der wir uns sehnen, wird nicht durch mehr vom Gleichen entstehen: mehr Geschwindigkeit, mehr Kontrolle, mehr oberflächliche Lösungen, sondern durch einen radikalen Bewusstseinswandel, der von innen nach außen beginnt, eine Welt, die von erwachten Gemeinschaften von Menschen neu gewoben wird, die sich daran erinnert haben, wie sie in der richtigen Beziehung zu sich selbst, zueinander und zum Leben stehen.

"Keine neue Technologie, kein Computer und kein Internet, keine Weltraumtechnologie, keine Nanotechnologie und keine Biotechnologie wird die anhaltenden Kriege, den Rassismus und die Umweltzerstörung aufhalten. Dies ist ein entscheidender Punkt in unserer Geschichte. Die Kräfte von Wissenschaft und Technologie müssen jetzt mit den inneren Entwicklungen der Menschheit gleichziehen. Jack Kornfield

Wenn wir uns entscheiden, diese innere Arbeit zu tun, bereiten wir uns nicht nur darauf vor, durch die Krise zu führen, sondern werden Teil der tieferen Transformation, die dieser Moment erfordert. Die Einladung ist einfach, aber radikal:

Kümmere dich um den Boden deiner inneren Welt, denn das ist die tiefste Form der Verantwortung, die wir übernehmen können.

Bibliographie

[1] The Consilience Project, Die psychologischen Triebkräfte der Metakrise: John Vervaeke Iain McGilchrist Daniel Schmachtenberger, (Dez. 05, 2023). Zugegriffen: Juli 09, 2025. [Online Video]. Verfügbar: https://www.youtube.com/watch?v=-6V0qmDZ2gg

[2] Interrogating Technology-led Experiments in Sustainability Governance - Bernards - 2020 - Global Policy - Wiley Online Library'. Zugegriffen: Juli 09, 2025. [Online]. Verfügbar: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1758-5899.12826

[3] M. H. Huesemann, "Die Grenzen technologischer Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung", Clean Technol. Environ. Policy, Bd. 5, Nr. 1, S. 21-34, März 2003, doi: 10.1007/s10098-002-0173-8.

[4] E. Bertsou und D. Caramani, Hrsg., The Technocratic Challenge to Democracy. London: Routledge, 2020. doi: 10.4324/9780429342165.

[5] 'Vertrauen auf technische Lösungen für Umweltprobleme: Vorsicht ist geboten | Umweltwissenschaft & -technologie'. Abgerufen am: Juli 09, 2025. [Online]. Verfügbar: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5b01235

[6] Kaiser mit Kleidern: Die Rolle des Selbstbewusstseins bei der Entwicklung einer effektiven Führungsrolle im Wandel: Zeitschrift für Change Management: Vol 10, No 4'. Zugriff: Juli 09, 2025. [Online]. Verfügbar: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14697017.2010.516483

[7] L. Galleno, 'Revitalizing the Self: Assessing the Relationship between Self-awareness and Orientation to Change', Jan. 2013, Accessed: Juli 09, 2025. [Online]. Verfügbar: https://www.academia.edu/110230938/Revitalizing_the_Self_Assessing_the_Relationship_between_Self_awareness_and_Orientation_to_Change

[8] Being Awareness-Based Systems Change | Journal of Awareness-Based Systems Change'. Zugriff: Juli 09, 2025. [Online]. Verfügbar: https://jabsc.org/index.php/jabsc/article/view/9093

[9] Profundes Selbstbewusstsein und die Notwendigkeit, Antreiber und Blocker zu erforschen | SpringerLink'. Accessed: Juli 09, 2025. [Online]. Verfügbar: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-6276-7_2

[10] Emotionsregulierung zur Bewältigung von Widrigkeiten: Ein systematischer Überblick über die Beziehung zwischen Emotionsregulierung und psychologischer Widerstandsfähigkeit | Kognitive Therapie und Forschung". Zugriff: Juli 09, 2025. [Online]. Verfügbar: https://link.springer.com/article/10.1007/s10608-020-10186-1

[11] M. Ungar, "Modeling multisystemic resilience: Connecting biological, psychological, social, and ecological adaptation in contexts of adversity", in Multisystemic resilience: Adaptation and transformation in contexts of change, New York, NY, US: Oxford University Press, 2021, S. 6-31. doi: 10.1093/oso/9780190095888.003.0002.

[12] M. Issah, "Change Leadership: The Role of Emotional Intelligence", SAGE Open, vol. 8, no. 3, S. 2158244018800910, Juli 2018, doi: 10.1177/2158244018800910.

[13] S. D. Wilke, J. R. D. Wilke, D. J. Viglione, C. Gustaveson, and D. McGraw, 'Development of a New Emotional Intelligence Tool for Facilitating Systemic, Second-Order Change Among Individuals, Teams and Organizations', Syst. Res. Behav. Sci., vol. n/a, no. n/a, doi: 10.1002/sres.3112.

[14] V. Picanço Rodrigues, M. Lawrence und S. Janzwood, 'The polycrisis is here, and system dynamics can help: a call to action', Syst. Dyn. Rev., Bd. 41, Nr. 1, S. e1796, 2025, doi: 10.1002/sdr.1796.

[15] M. Penner, "Das Paradox der Polykratie: Kapitalismus, Geschichte und Gegenwart", J. Hist., Bd. 58, Nr. 2, S. 152-166, 2023. Verfügbar: https://utppublishing.com/doi/abs/10.3138/jh-2022-0022?download=true&journalCode=jh

[16] D. Henig und D. M. Knight, "Polycrisis: Prompts for an emerging worldview", Anthropol. Today, Vol. 39, No. 2, pp. 3-6, 2023, doi: 10.1111/1467-8322.12793.

[17] K. Jayasuriya, 'Polycrisis or crises of capitalist social reproduction', Glob. Soc. Chall. J., S. 2(2), 203-211, 2023, doi: https://doi.org/10.1332/KNJY6381.

[18] S. Holder et al., "The Spectrum of (Poly)Crisis: Die Erforschung von Polykrisen in der Vergangenheit, um unsere aktuellen und zukünftigen Risiken besser zu verstehen", 08. Oktober 2024, OSF. doi: 10.31235/osf.io/3bspg.

[19] Navigieren durch die Polykrise - Regieren für den Wandel: Die Agenda 2024 für die Systemgemeinschaft", doi: 10.1002/sres.2990.

[20] D. Schneider, P. Burgmer, T. M. Erle und H. Ferguson, ""Understanding others in moments of crisis" A special issue of Social Psychology", Soc. Psychol., vol. 54, no. 1-2, pp. 1-3, 2023, doi: 10.1027/1864-9335/a000515.

[21] C.-M. Reneau, Empathie durch Design: Die Hochschulbildung, die wir jetzt brauchen. IGI Global eBooks, 2022. [Online]. Verfügbar: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-9746-0.ch006

[22] K. Skerrett, 'The Narrative Pursuit of Relational Wisdom', Narrat. Works Issues Investig. Interv., Bd. 11, S. 24-42, 2022, doi: 10.7202/1108952ar.

[23] D. Abram, The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-than-human World. Vintage Books, 1997. Verfügbar: https://projects.iq.harvard.edu/files/retreat/files/abram_the_spell_of_the_sensuous_perception.pdf

[24] H. G. Koenig, 'Religion, Spirituality, and Health: The Research and Clinical Implications", ISRN Psychiatry, Bd. 2012, S. 278730, Dez. 2012, doi: 10.5402/2012/278730.

[25] M. F. Steger und P. Frazier, 'Meaning in Life: One Link in the Chain From Religiousness to Well-Being", J. Couns. Psychol., vol. 52, no. 4, S. 574-582, 2005, doi: 10.1037/0022-0167.52.4.574.

Patrick Liebl,

Lead Facilitator & Integrationsexperte

Willst du mehr erfahren?

Wir laden dich ein, ein Gespräch mit uns zu vereinbaren. Gemeinsam können wir alle Fragen klären, die du hast. Wir können herausfinden, ob ein Programm mit einer legalen psychedelischen Erfahrung zu diesem Zeitpunkt das Richtige für dich ist.

"Wir sind hier, um deine Erkundung zu unterstützen, in deinem Tempo, ohne Erwartungen." - Patrick Liebl